擬塑性流体とニュートン流体の違いをわかりやすく解説

- SANKO GOSEI

- 2025年8月1日

- 読了時間: 3分

1. 「ニュートン流体」とは?

まずは基本となるニュートン流体について説明します。

ニュートン流体とは、流す力と流れの速さが正比例する流体です。

つまり、力を2倍にすれば流れる速さも2倍、というわかりやすい性質を持っています。

身近な例

水:コップの水をかき混ぜても、強く混ぜても弱く混ぜても「水らしさ」は変わりません

アルコールやサラサラした油、ハチミツも同様です。

こうした液体は、かき混ぜる力(せん断応力)に応じて素直に速度が上がるため、数学的に直線グラフで表せます。

2. 「擬塑性流体」とは?

一方、擬塑性流体とは、かき混ぜるほど柔らかく、流れやすくなる液体です。最初はドロッとしているのに、力を加えると急にサラサラして流れ出す、という性質を持ちます。

これは「シアーシニング(Shear Thinning:せん断による粘度低下)」とも呼ばれます。

身近な例

ケチャップボトルを逆さにしてもなかなか出ないけれど、トントン叩くとスルッと出てきます。

マヨネーズチューブを押す前は固めなのに、押すと一気にスムーズに出てきます。

塗料やインク筆で塗ると流れやすいけど、垂れ落ちにくい。

3. グラフで見る違い

流れる様子を「せん断速度」と「せん断応力」の関係で表すと次のようになります。

ニュートン流体:原点を通る直線

擬塑性擬体:曲線で、せん断速度が大きくなるにつれて傾きが緩やかになる

4. なぜそんな性質になるのか?

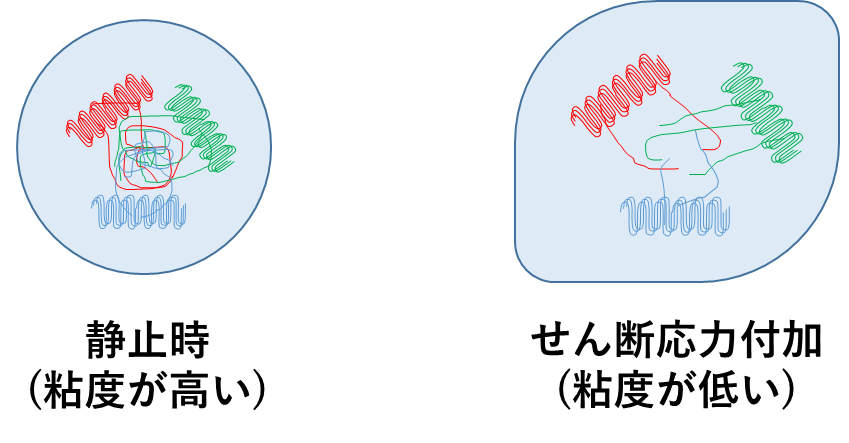

擬塑性流体は、分子がネットワークのようにつながった構造をしていることが多いです。静止時はそのネットワークが絡み合っているため粘度が高く、流れにくい状態です。

しかし、せん断力(かき混ぜる力)が加わると:

分子の並びが整列

絡みが解けて自由に動ける結果として、粘度が下がり流れやすくなります。

5. 工業的な利用シーン

擬塑性流体の性質は、多くの産業で利用されています。

食品業界

ケチャップやマヨネーズは、静止時は固めで容器から漏れず、使うときは流れやすい。

塗料・インク

塗るときは伸びがよく、塗布後は垂れないため仕上がりが美しい。

プラスチック成形

溶融樹脂は多くが擬塑性流体であり、射出成形機での流れやすさを左右する。

医療分野

血液の流動特性は擬塑性流体モデルで解析することで、循環器の研究や人工心臓の設計に役立つ

6. まとめ

ニュートン流体→ 水やアルコール。力をかけても常に同じ粘度。直線的な関係。

擬塑性流体→ ケチャップやマヨネーズ。力をかけると粘度が下がり、流れやすくなる。

この違いを理解することで、食品、塗料、化粧品、プラスチック加工、さらには医療に至るまで、幅広い分野での応用が見えてきます。

コメント